María Luisa Vecina, profesora de psicología social de la Universidad Complutense de Madrid, impartió la sesión “Altruismo, cotilleo y voluntariado” en el Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria. Su presentación combinó la exposición de avances teóricos en el estudio del voluntariado junto a consideraciones prácticas en la gestión de entidades y programas solidarios. Los contenidos se organizaron en torno a tres ejes temáticos:

- Bases psicosociales y emocionales del altruismo y el comportamiento prosocial

- Avances en la investigación sobre voluntariado y permanencia en las organizaciones

- Aplicaciones prácticas sobre la gestión del voluntariado y el compromiso en entidades solidarias

Yo rasco tu espalda si hay algún mecanismo que garantiza que alguien rascará la mía

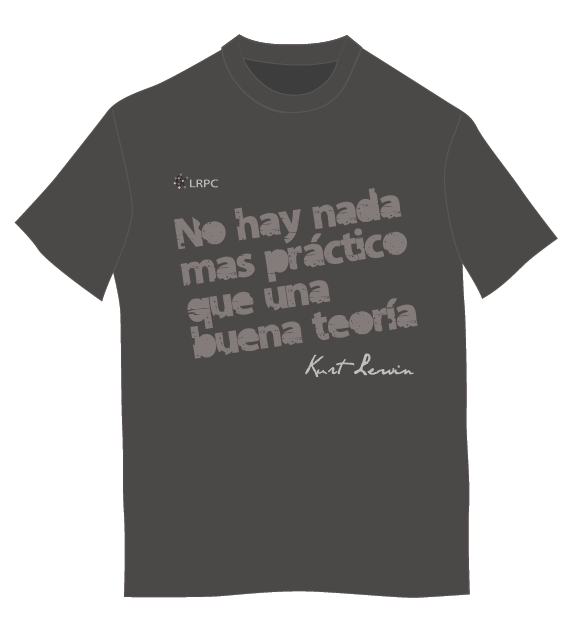

El voluntariado se ubica en el marco del comportamiento de ayuda sostenida en el tiempo que tiene lugar entre personas desconocidas. En cierta medida, este tipo de fenómenos sociales se sostiene bajo la norma de la reciprocidad indirecta, esto es, cabría esperar que esta norma solidaria se comparta entre los miembros de una sociedad, de manera se percibiera un equilibrio entre los esfuerzos invertidos y los beneficios obtenidos gracias a esta norma de generosidad compartida. «Si hoy realizo algo por los demás… fomento que en algún momento la sociedad también garantice que algo se hará por mi». El voluntariado, pues, también tendría conexiones emocionales en el plano moral en la medida en que se percibiera como obligatorio responder al comportamiento de ayuda.

El voluntariado como vía para emplear nuestras fortalezas al servicio de una meta más importante que uno mismo

La investigación sobre voluntariado ha evolucionado durante las últimas décadas. Las primeras aproximaciones trataron de indagar factores individuales (e incluso de personalidad) que pronosticaban una mayor implicación en actividades solidarias. Posteriormente, se complementó con factores de tipo psicosocial, entre los que cabría citar la motivación como principal objeto de estudio, es decir, se trataba de identificar qué razones explican que las personas se involucren en el voluntariado, aún implicando en la mayoría de las ocasiones más costes que beneficios aparentes. Esta visión coste-beneficio se amplió también a partir del análisis de aquellos beneficios intangibles, tales como el sentimiento de pertenencia, el autoconcepto, la autorrealización, la sensación de control y poder y el empoderamiento, entre otros.

Actualmente, la investigación en psicología social y comunitaria asume un peso importante de los aspectos organizativos y contextuales de la participación. Es el caso de variables como la satisfacción con el servicio, la integración en la organización, o la identificación con el rol de voluntariado y la organización.

De fondo, el análisis de los efectos del voluntariado, que si bien hasta ahora se concentraban en la propia persona voluntaria, también se incorporan factores de eficacia social de las experiencias de participación en programas de voluntariado. En otras palabras, la psicología comunitaria concentra sus esfuerzos en estudiar el impacto individual de la participación, pero también las consecuencias sobre las organizaciones y los beneficios comunitarios del voluntariado.

5 claves para la gestión del voluntariado

Durante la sesión se consideraron diferentes propuestas prácticas para la gestión de programas de voluntariado a partir de evidencias empíricas. A continuación se presentan algunas de los principales asuntos tratados:

- El estatus socioeconómico y la cercanía geográfica al lugar del ejercicio del voluntariado serían mejores predictores de la permanencia que las propias motivaciones. Las motivaciones son más sensibles a la experiencia de voluntariado, pueden evolucionar, esto es, tienen un mayor nivel de flexibilidad.

- La satisfacción de la persona voluntaria pronostica la permanencia del voluntariado en sus primeras fases. Pero a medida que se adquiere experiencia, el compromiso con la organización y el desarrollo de la identidad de rol serían factores más potentes para explicar la permanencia. En cierta medida, este argumento apoya la idea de capacitar a las entidades en la gestión del voluntariado de acuerdo a las diferentes fases en las que se encuentren.

- La adecuación de las tareas a las competencias personales y demandas emocionales del voluntariado son vitales para prevenir episodios de burnout (sentirse quemado) y abandono de la organización. Una vez aparecen estas sensaciones poco se puede hacer. Elaborar metas significativas para el voluntariado, la formación y un adecuado sistema de supervisión ahorrarían costes emocionales y prolongaría una colaboración saludable entre la persona y la organización responsable del programa de voluntariado.

- La decisión de iniciar una actividad de voluntariado es meditada y planificada en el tiempo, sin embargo, un alto porcentaje de personas la inician bajo petición expresa, esto es, una vez se le solicita expresamente la ayuda. No obstante, la reactancia (o rechazo ante circunstancias percibidas de presión o hartazgo) es un elemento a considerar ya que limitaría la capacidad de las organización para hacer atractiva una futura colaboración.

- El lado más oscuro de la ayuda. «The moral licensing effect» o efecto de licencia moral hace referencia al proceso por el que personas que desarrollan un autoconcepto moral positivo disminuyen el comportamiento social de ayuda, esto es, se «liberan» de demostrarlo en futuras situaciones. Por otra parte, determinadas relaciones de ayuda pueden derivar en situaciones de dependencia, estigmatización social de la persona «necesitada» o disminución de la autoestima. La evaluación de programas y la consideración de diferentes niveles de análisis más allá del individual llevará a conocer qué efectos tiene el programa sobre las personas participantes y sobre los contextos de intervención y las causas que generan problemas sociales.

12/11/13 at 12:05 am

[…] Sigue leyendo esta noticia de E-voluntas en La gestión del voluntariado: una perspectiva psicosocial […]